Dicen que a las palabras se las lleva el viento. Pero las palabras de Julio Cortázar no se fueron nunca. Siguen vigentes, reinventando la literatura.

Un 12 de febrero de 1984 el escritor Julio Florencio Cortázar, tras estar internado durante diez días en el hospital de Saint Lazare de París, falleció a causa de un agravamiento de la leucemia que padecía desde hacía varios meses.

El pequeño Cocó, como lo llamaba su familia, vivió casi toda su vida en Argentina y buena parte en Europa. Residió en Italia, España, Suiza y París, ciudad donde se estableció en 1951 y en la que ambientó algunas de sus obras. Además de su obra como escritor, fue también un reconocido traductor, oficio que desempeñó, entre otros, para la Unesco.

De niño leía tanto que su madre primero acudió al director de su colegio y luego a un médico para preguntarles si era normal, y estos le recomendaron que su hijo dejara de leer o leyera menos durante cinco o seis meses, para que en cambio saliera a tomar sol.

Vivió en Banfield, en el sur del Gran Buenos Aires, junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana (un año menor que él). Vivió en una casa con fondo (Los venenos y Deshoras, están basados en sus recuerdos infantiles), pero no fue totalmente feliz. «Mucha servidumbre, excesiva sensibilidad, una tristeza frecuente» (carta a Graciela M. de Sola, París, 4 de noviembre de 1963).

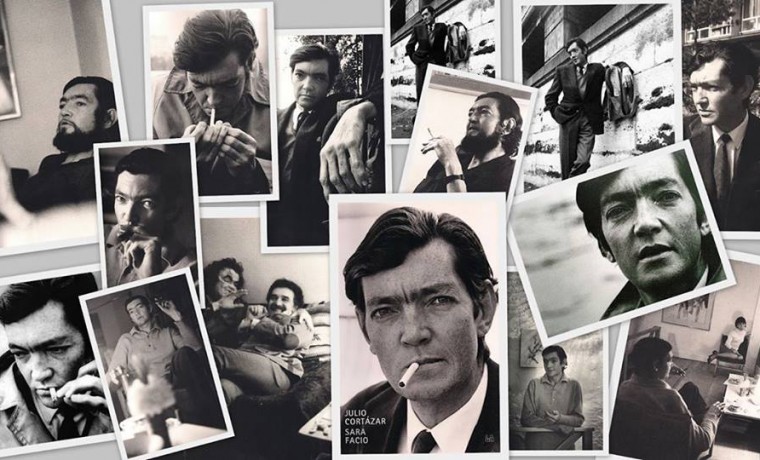

La obra de Cortázar es su propia vida. Este escritor nacido en Bruselas, Bélgica, un 26 de agosto de 1914, reinventó la literatura y creó un estilo propio hasta llegar a ser un referente a nivel mundial. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo.

La obra de Cortázar es su propia vida. Este escritor nacido en Bruselas, Bélgica, un 26 de agosto de 1914, reinventó la literatura y creó un estilo propio hasta llegar a ser un referente a nivel mundial. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, y creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano, rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos de su obra transitan en la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el realismo mágico e incluso con el surrealismo.

Rayuela es probablemente su obra más reconocida, escrita en 1963 y traducida en 30 idiomas. A esta obra suele llamársela «antinovela», aunque el mismo Cortázar prefería denominarla «contranovela». La obra ofrece diferentes lecturas, de modo que es un libro que es muchos libros, pero sobre todo dos.

«Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas como me eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas». Julio Cortázar.

«Yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha, al mismo tiempo, fue el no aceptar las cosas como me eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa, o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acaba todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas». Julio Cortázar.

Continuidad de los Parques. Julio Cortázar 1964, del libro Final del Juego.

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos.

Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire

del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte.

Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir.

Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer.

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba.

Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza

del hombre en el sillón leyendo una novela.